Gabriel Dumont

1837-1906

Manitoba - Saskatchewan (Canada)

Aperçu historique

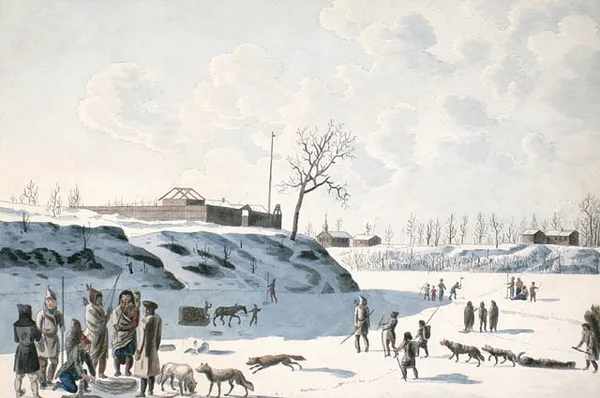

Né au Manitoba en 1837, Gabriel Dumont est une figure emblématique de la nation métisse d’Amérique du Nord. Les droits de cette nation sont bafoués dès l’acquisition de la Terre de Rupert par le gouvernement canadien.

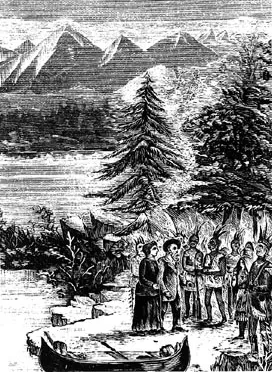

Gabriel Dumont parle sept langues, dont le mitchif, la langue métisse. Il est aussi un excellent guide, trappeur, cavalier et tireur à l’arc comme à la carabine. Il voue sa vie à la défense de la cause métisse et des premiers peuples de l’Ouest. Il dénonce les impacts de la colonisation, de la construction du chemin de fer transcontinental ainsi que de la disparition du bison, résultat de politiques nationales que plusieurs qualifient aujourd’hui de génocide planifié. Avec la disparition du bison, c’est tout le mode de vie nomade traditionnel qui disparaît.

Gabriel Dumont résiste par les armes, s’exprime publiquement au Canada et aux États-Unis pour faire reconnaître les droits des Métis et des Premières Nations. Ses qualités organisationnelles, ses talents militaires, son courage, sa capacité à convaincre les gens et son obstination font de lui un personnage incontournable de l’histoire de la francophonie des Amériques. Il se démarque notamment lors de la résistance du Nord-Ouest face à l’armée canadienne en 1885, au côté de Louis Riel, qu’il tient en haute estime.

Après l’échec de la résistance métisse, suivi de quelques années d’exil et d’errance, Gabriel Dumont revient à Batoche, où il meurt en 1906.

Récit et chanson en vidéo

Images d'archives

Suggestions de lecture de la Bibliothèque des Amériques

Récits historiques des Amériques est une exclusivité présentée par le Centre de la francophonie des Amériques.